富士市社協障害サービス室 管理者グループワーク「行動指針を現場業務と結びつける」

令和7年8月6日と9月3日に、富士市社会福祉協議会障害サービス室の管理者グループワークのファシリテーターを担当させて頂きました。

今回のグループワークを含む一連のプロジェクトの目標は、「富士市社協全体の行動指針をかみ砕き、障害サービス室の職員がより理解できるものに磨き上げる」としました。

管理者の皆様が本当に積極的に参画して下さり、順調に目標の達成に近づけていると感じています。

プロジェクト全体の進め方

管理者向けの事前アンケートの実施

- 6つの行動指針の理解度を5段階で評価

- 行動指針と現場の業務が結びついたと感じるエピソードの棚卸し

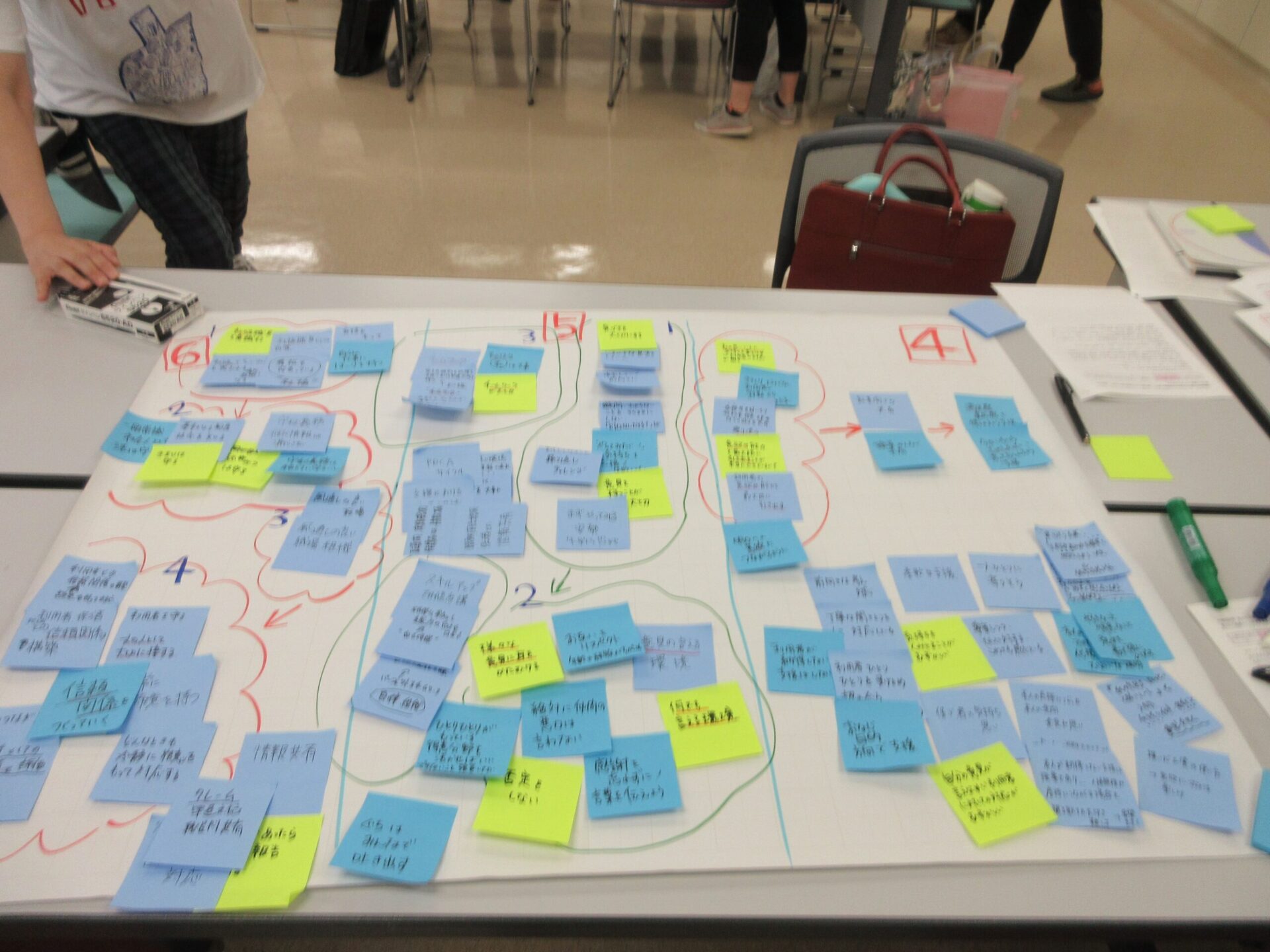

1回目のグループワーク/令和7年8月6日

- 本プロジェクトの目標の共有

- 事前アンケートを基に行動指針4~6についてのグループワーク

- 行動指針4~6を実践するためのポイント、それにより得られる効果等のまとめ

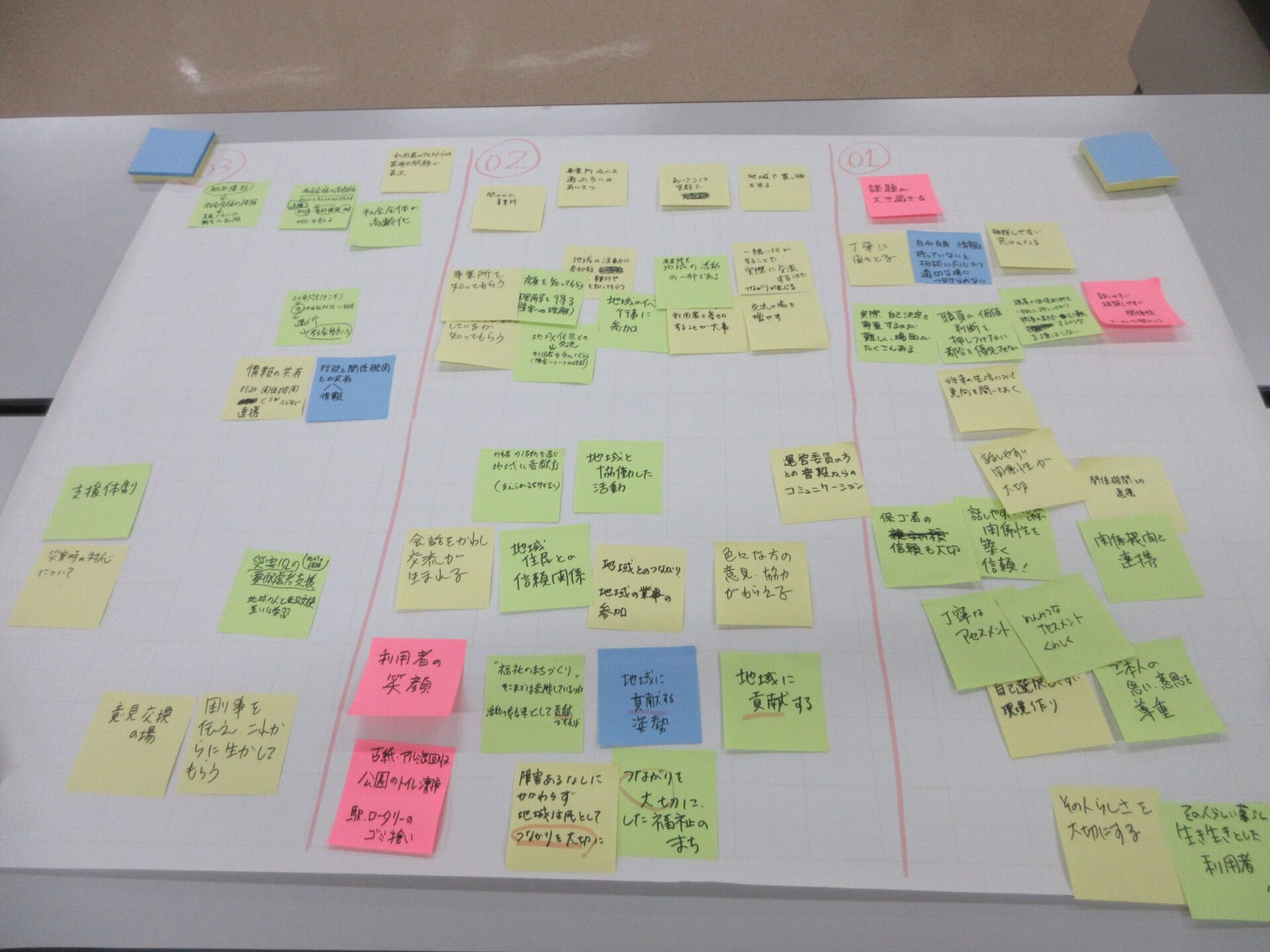

2回目のグループワーク/令和7年9月3日

- 事前アンケートを基に行動指針1~3についてのグループワーク

- 行動指針1~3を実践するためのポイント、それにより得られる効果等のまとめ

- グループワーク結果を踏まえた今後の進め方の確認

グループワークを終えて

2回のグループワークでは、確かな成果が得られたと思います。それは、これまでややぼんやりとしていた行動指針を、障害者支援の現場と明確に結びつけることができたと感じたからです。

グループワークの中で多くの管理者から、「なんだ、いつも施設でやっていることじゃん」、「行動指針って、そういう意味だったの」というような趣旨の発言を多く耳にしました。

管理者の皆様は、日頃から自分達が大切にしていることや実践していることが、富士市社協全体の行動指針と結びついたことで、行動指針をより身近に感じ、信頼を高めることができたように思います。

今回のグループワークから感じたことは、富士市社協様のように様々な事業を展開されている大きな法人では、どうしても行動指針等は、全ての業務に共通する本質を捉えた表現にならざるを得ません。つまり、抽象度は高くなり、現場からは距離を感じる言葉になってしまいます。

そこで、今回の障害サービス室様のように、1つの事業部の視点から行動指針をかみ砕き、抽象度を低くする工夫をすることで、現場と結びつけることができることを改めて学ぶことができました。

経営側の視点で経営理念や行動指針を考えると、どうしても抽象度は高くなります。しかし、日々現場の最前線で、経営理念や行動指針を実践するのは、一人ひとりの社員であり、どれだけ社員がそれらをかみ砕き、自分事にできるかが重要です。今回の現場で学ばせて頂いたことを、今後の支援に生かしていけたらと思います。

最後になりますが、グループワークに明るく真剣に取り組んで頂きました富士市社会福祉協議会障害サービス室、各施設の管理者の職員様に感謝いたします。ありがとうございました。

大道和哉