自動車運送業でも外国人受け入れ可能に~外国人ドライバーはどうすれば受入れできる?~

2024年3月に閣議決定され、自動車運送業(トラック・バス・タクシー)が新たに「特定技能」の対象分野に追加されました。今回は特定技能で外国人ドライバーを受け入れに関する情報をお伝えさせていただきます。

外国人ドライバー受入の背景

日本の自動車運送業界では、ドライバー不足が深刻な課題となっています。

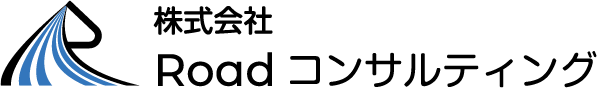

以下図の日本の貨物自動車運転手(トラックドライバー)と全職業の有効求人倍率の推移を比べてみますと、全職業が1.35倍に対して、貨物自動車運転手2.68培と約2倍の差があり、職業の中でもドライバー人材が不足していることがわかります。

出典:国土交通省 トラックドライバー不足の現状について

日本の自動車運送業界における人材不足の現状を踏まえて、政府は令和6年3月に特定技能「自動車運送業」を施行し、自動車運送業の特定技能1号外国人試験が令和6年12月に開始され、いよいよ本格的な受入がスタートしました。

今後5年間で最大24,500人の外国人ドライバー(タクシー、バス、トラックの運転手)を受け入れる計画とし、今後急速に外国人ドライバーが増加することが予想されています。

企業が外国人ドライバーを受入するための要件

1 日本標準産業分類の道路旅客運送業または道路貨物運送業を行っていること。

日本標準産業分類とは、総務省が日本国内で経済活動を行う事業や団体などを、事業の内容に応じて分類したものです。

外国人ドライバーを受入するためには、企業は日本標準産業分類の道路旅客運送業または道路貨物運送業を行っていることが必須となります。

日本標準産業分類の詳細はこちら👇をご確認ください。

総務省:日本標準産業分類(令和5年7月告示) 分類項目表

2 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。

自動車運送業(トラック・バス・タクシー事業者)特定技能1号の在留資格を持つ外国人を受け入れる際に、受入企業は自動車運送業分野特定技能協議会に加入し構成員なることが必須となります。

加入要件

☑道路運送法に基づく「自動車運送事業者」であること

☑運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証(働きやすい職場認証)又は、安全性優良事業所(Gマーク取得事業所)を有している必要があります。

★運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証(働きやすい職場認証)とは?

出典:一般財団法人日本海事協会 働きやすい職場認証制度パンフレット

働きやすい職場認証制度とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。

審査要件として、運送事業許可取得後 3 年以上経過していること。

そして、①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成、⑥自主性・先進性等の分野について、基本的な取組要件を満たせば、認証を取得することが可能です。

詳細はこちら👇をご確認ください。

自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度

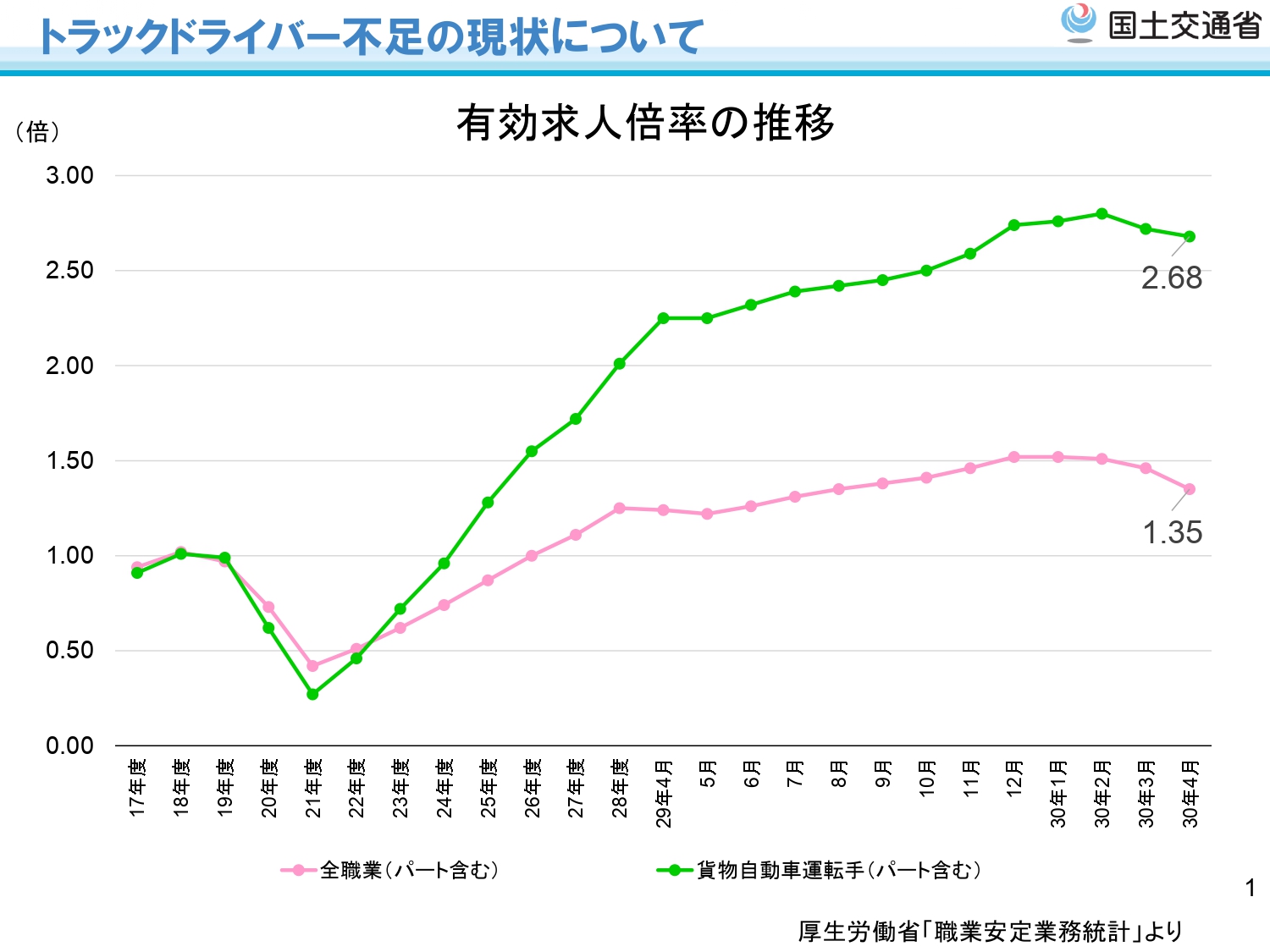

★安全性優良事業所(Gマーク取得事業所)とは?

出典:国土交通省 トラックの「Gマーク」はご存知ですか?

Gマーク取得事業所とは、貨物トラック運送業において、法令遵守や安全性への取り組みが高く評価された営業所に与えられる国土交通省と全日本トラック協会による認定制度です。

①安全性に対する法令の遵守状況、②事故や違反の状況、③安全性に対する取組の積極性の3つをテーマに、合計30以上の評価項目が設けられています。100点中80点以上の評価など全ての認定要件をクリアした事業所だけがGマーク取得事業所として認定されます。

詳細はこちら👇をご確認ください。

全日本トラック協会:Gマークとは

3タクシー運送業とバス運送業の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。

新任運転者研修とは、タクシー業やバス業で新たに運転業務に就く人に対して行う法定の初期研修で、安全運転の知識や接客マナーなどを身につけさせるための教育制度です。

タクシー業とバス業で働く外国人ドライバーにも日本人同様に研修を受講させてなければなりません。

日本でドライバーとして働くための外国人の要件

要件はトラック運送業、タクシー運送業、バス運送業でそれぞれ以下表の要件①②を満たさなければなりません。

| 業務区分 | 要件① 技能水準 | 要件② 日本語能力 |

| トラック運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(トラック)合格及び第一種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト |

| タクシー運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(タクシー)合格及び(※2)第二種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N3以上) |

| バス運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(バス)合格及び(※2)第二種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N3以上) |

※1 自動車運送業分野特定技能第1号評価試験とは?

外国人が特定技能「自動車運送業」分野で働くために、自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。

試験は以下3種類あります。

①自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)

②自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)

③自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)

試験は出張方式とCBT方式の2つの方式があり、受験者はどちらかの方式を選択して受験をします。

出張方式:申請人(法人)が希望する会場でペーパーテストを実施

CBT方式:テストセンターにてコンピュータを使用して実施

詳細はこちら👇をご確認ください。

自動車運送業分野特定技能1号評価試験 ポータルサイト

※2 第二種運転免許とは?

第二種運転免許は、バスやタクシーなどの旅客自動車を、お客様から直接運賃を受け取って走らせる場合に必要な運転免許証です。

第二種運転免許の資格取得要件

・満21歳以上であること

・視力が両眼で0.8以上、片眼がそれぞれ0.5以上(眼鏡、コンタクト可)であること

・信号機の赤、青、黄色が識別できること

・深視力が2㎝以下であること

・10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること

・運転に支障をきたす身体の障害がないこと

第二種免許の取得方法

①一発試験方法

直接、運転試験場へ行って適性試験、学科試験・技能試験を受けます。一回で合格できれば、費用と時間を抑えられます。教習場とは違い、技能試験もあり厳しく審査されるため、合格率は低いです。

②自動車教習所に通う方法

自動車教習所に通い、決められた科目の授業を受け知識・技能を身に付けます。教習所を卒業すれば運転試験場での技能試験が免除されます。

※3 日本語能力試験とは?

日本語能力を測定して認定することを目的としている試験、資格のことです。

日本語能力試験はN1~N5の5段階のレベルがあり、試験内容が最も難しいのがN1で、数字が増えるほど難易度が低くなります。

日本語能力試験の概要はこちら👇をご確認ください。

日本語能力試験(JLPT)

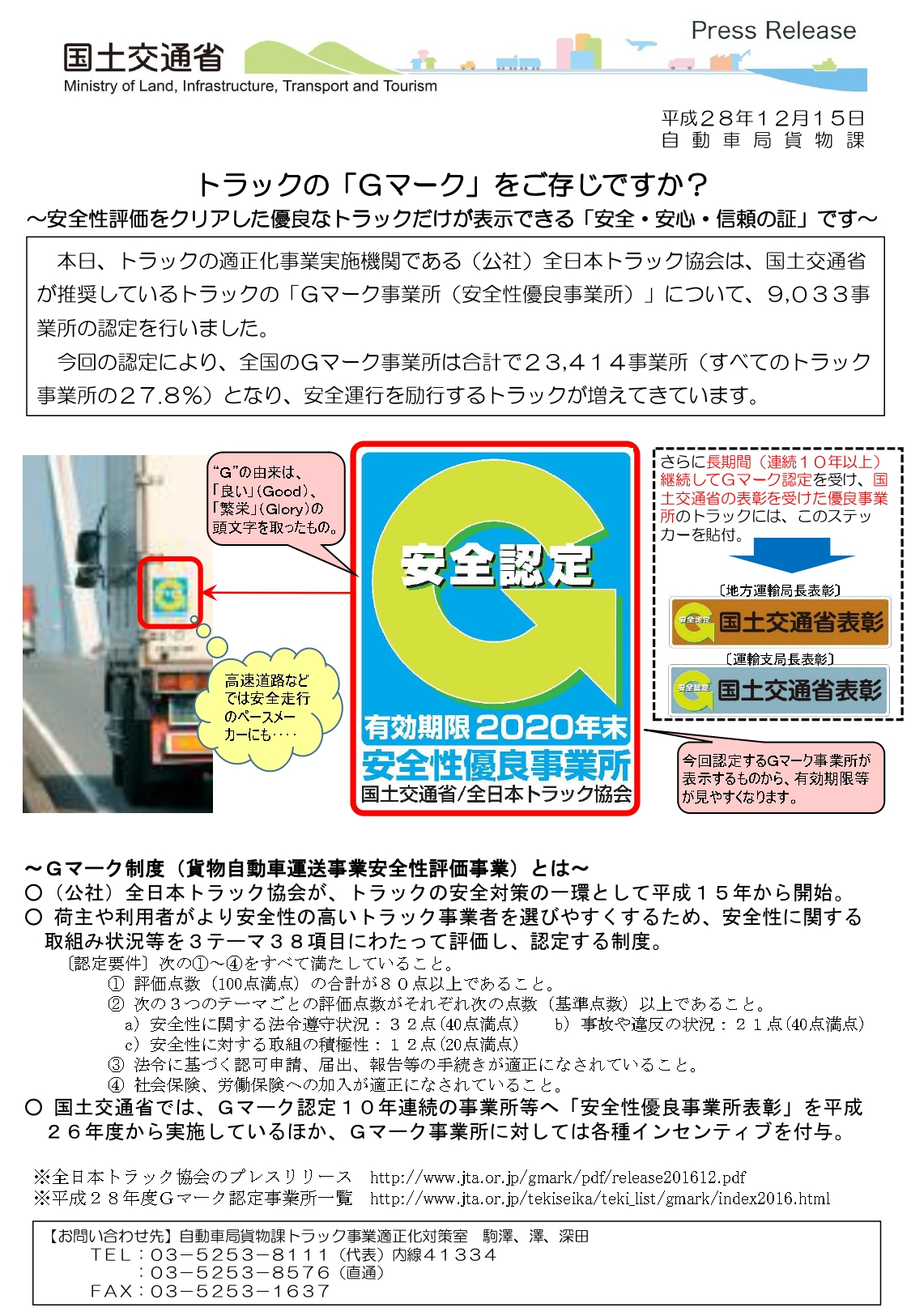

採用から業務開始までの流れについて

採用から業務開始までは以下図の通り進行いたします。

出典:国土交通省 特定技能制度(自動車運送業分野)の概要資料

ポイント1:海外から受入れするまでに時間がかかる

上図の特定技能評価試験・日本語合格→採用・入国までの期間は、例えばインドネシアで採用する場合には、約10~12ヵ月程度かかります。(※採用を希望する国によって期間は異なります。)

ポイント2:入国後すぐに仕事(ドライバー業務)ができない

特定技能1号(自動車運送業分野)は、他の業務分野と異なり、運転免許証の取得が必須です。そのため入国後にすぐ仕事ができないことが、他の分野とは違うことが特徴です。

ポイント3:運転免許取得のために外免切替を行う

外国人の方は、母国で運転免許証を持っている場合、日本入国後に外免切替を行うことで、日本で自動車を運転することが可能となります。

特定技能1号(自動車運送業分野)で働く外国人の方は、まず在留資格「特定活動」で入国して外免切替を実施します。

バス・タクシーの場合は最大12カ月(新任運転者研修実施も含むため)、トラックは最大6か月の期間で外免切替を実施いたします。

外免切替に関する詳細内容はこちら👇をご確認ください。

警視庁:外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには

おわりに

今回は特定技能外国人(自動車運送業)の受入れに関してご紹介させていただきました。

特定技能外国人を受入れするには、分野ごとに企業と外国人本人に要件がございます。その中でも自動車運送業は要件が多く、受入れを行うにはハードルが高いです。

また自動車運送業は2024年3月に追加された分野であるため、受入れ実績は他の分野に比べて少ないのが現状です。

しかし、現在日本の自動車運送業界では、ドライバー不足が深刻な課題となっています。深刻なドライバー不足の課題解決には、外国人ドライバーの受入が必要不可欠であると思います。

弊社は登録支援機関として、少しでも自動車運送業界の課題解決のお役に立てられるよう、外国人ドライバーの受入に尽力してまいります。

外国人ドライバー受入れに関して、ご不明点やご質問などございましたら、ぜひRoadコンサルティングまでお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

大道 桂三